Le 18 mars, pas plus que le 4 septembre, il n’y eu, à proprement parler, bataille.

Les gendarmes avaient tiré quelques décharges contre les premiers gardes nationaux surpris et essayant une vaine résistance, mais, dès l’instant où le peuple armé s’était retrouvé en force, la troupe régulière avait tourné ou battu en retraite. Le nombre des morts et des blessés n’était point considérable. On fit pourtant grand bruit de l’exécution des généraux Lecomte et Clément Thomas.

Je n’y étais pas. On sait néanmoins que le premier fut fusillé par ses soldats, que le second succomba sous les coups d’individus exaspérés qui se rappelaient juin 1848 et les insultes, que le général Thomas avait proféré, pendant la durée du siège, aux gardes nationaux sous son commandement. On n’ignorait pas qu’il avait trempé dans toutes les trahisons du gouvernement Favre-Trochu.

Le Comité Central n’apprit leur arrestation qu’en apprenant leur mort, et peut se laver les mains de ces gouttes de sang versées en dehors de sa participation.

Cette Révolution avait été si peu préméditée, en somme, par ceux sur qui on en rejeta la responsabilité, que les membres du Comité Central, devenus maîtres de Paris, par la victoire de la garde nationale dont ils étaient les représentants naturels, hésitèrent durant plusieurs heures à ramasser ce pouvoir et se rendre à l’hôtel de ville. Ils s’y rendirent enfin, après avoir constaté l’abstention des maires et députés radicaux de Paris.

Le Comité Central n’avait été jusqu’alors qu’une force défensive, ne s’était organisé que pour le maintien des droits et pour la résistance aux coups de main des conspirateurs de Bordeaux, nullement pour une Révolution. D’ailleurs cette Révolution, personne à Paris ne la souhaitait à cet instant. Elle fut imposée par le gouvernement et le 18 mars ne fut pas une insurrection.

Au lieu de marcher sur Versailles et tenter d’imposer leur programme à la France entière, comme le font tous gouvernements insurrectionnels, ils se cantonnèrent sur le terrain communal, avec le désir de ne pas amener une guerre civile. Le 18 mars et cette Révolution glorieuse, qui devait finir dans un bain de sang, commença, grave, sombre, presque sinistre. L’inquiétude était partout : chez le parti révolutionnaire et socialiste, qui sentait qu’on lui avait forcé la main et qu’on le jetait dans l’action à une heure qui n’était pas la sienne ; et chez tous les partis et toutes les classes. Le premier sentiment presque unanime, fut un sentiment de colère et d’indignation contre le gouvernement.

Ce qui ajoutait encore à l’angoisse, c’est que pour la première fois dans l’histoire, c’était des hommes nouveaux et absolument inconnus qui étaient portés par les événements à l’hôtel de ville. Tous ces citoyens, produits par des élections de leurs bataillons, n’étaient connus que du petit groupe qui les avait délégués. Il y avait à l’hôtel de ville un gouvernement composé presque que de simples ouvriers, ou petits employés, dont le nom n’avait guère dépassé le cercle de leur rue ou atelier. De tous points de vue, cela avait quelque chose d’inouï et d’effrayant.

Ce fut là, dès le premier jour, le grand caractère de cette Révolution du 18 mars. A l’hôtel de ville, il y avait des hommes dont personne ne connaissait les noms, parce que ces hommes, n’avaient qu’un nom :

LE PEUPLE !

La tradition était rompue. Quelque chose d’inattendu venait de se produire dans le monde.

Chose pour le moins aussi inouïe, ce grand Paris inquiet, stupéfait, obéit à ces inconnus, se laissa gouverner par eux, et ils gouvernèrent avec habileté. Pendant dix jours, le Comité Central fut le maître absolu de la capitale, discutant avec les représentants officiels du peuple de Paris, et forçant les maires à composer avec lui. En effet, qu’on relise les proclamations du Comité Central, depuis le jour de son triomphe, jusqu’à la constitution de la Commune, et l’on est frappé par son éloquence et sa netteté.

Le Comité Central se sait là pour assurer une représentation loyale, directe du peuple, et pour rien d’autre. Le peuple veut la Commune, et nous resterons pour faire procéder aux élections de la Commune.

La stratégie de Thiers :

Les réactionnaires essayèrent leurs forces, lors de la fameuse manifestation de la place Vendôme, organisée par l’Amiral Saisset, avec l’aide des De Pène et la fine fleur monarchico-bonapartiste. Les gardes nationaux repoussèrent la force par la force. Ce fut le dernier effort de la réaction dans Paris. Une enquête démontra cette fois encore que c’est du côté des hommes d’ordre que les premiers coups furent tirés.

Thiers, comptait-il sur le succès de ces mouvements intérieurs ? Je ne le pense pas.

Il avait un double but : occuper le Comité Central, gagner du temps, et pousser le peuple par ses provocations à des actes de violence.

Télégraphier partout que Paris était en proie à l’anarchie la plus totale et que la vie et les propriétés des braves gens étaient à la merci de quelques factieux. Même s’il manqua une partie de son plan, il réussit à gagner du temps. Là il trouva de précieux collaborateurs dans les maires et les députés de Paris. La conduite de ces députés restera dans l’histoire comme un moment de honte et de lâcheté.

Les députés :

Pas un, sauf naturellement ceux qui se rallièrent à la Commune et quittèrent l’Assemblée de Versailles, ne se montra à la hauteur de son rôle. Députés ayant siégé à Bordeaux, siégeant à Versailles, mieux que personne ils savaient de quels hommes était composée l’Assemblée, quels projets elle nourrissait, quels complots on y tramait. Ils savaient enfin que si le peuple de Paris eût rendu les armes le 18 mars, la République aurait été renversée, la monarchie proclamée quelques jours après.

Que demandait Paris et le Comité Central à ce moment ? Il demandait dans son intégrité, la direction de son administration, qu’on le délivrât de la présence de l’armée régulière et organiser sa propre force publique. Il demandait cela après avoir prouvé que la garde nationale savait repousser l’ennemi extérieur et faire la police intérieure.

Le 19 mars au matin, je me rendis à la mairie du 2° arrondissement, où la plupart des maires et des députés s’étaient réunis. Jamais je ne vis figures plus maussades, des airs plus agacés. En effet ces messieurs étaient beaucoup plus agacés qu’émus. Ma présence devait les gêner, je les connaissais presque tous personnellement, j’avais failli être leur collègue à l’Assemblée. Ma vue seule leur rappelait trop de choses qu’ils voulaient oublier. Je les retrouvais là comme à Bordeaux, sur les talons de Thiers, résolus à conserver leurs sièges de députés, passés de la position de postulants à la position de gouvernants.

C’était l’éternelle histoire qui recommençait et qui recommencera tant que nous ne sortirons pas de l’ancienne conception de l’Etat.

Tant qu’il y aura quelque part un pouvoir fort et centralisateur, chargé de la destinée du pays, nous assisterons à ce spectacle affligeant. On aura beau envoyer des hommes nouveaux au pouvoir, la machine les prendra, les entraînera. Ils deviendront les adversaires des groupes naturels, de la libre expression, ils seront en un mot, les adversaires du peuple.

Ce qu’il faut changer, encore une fois, ce ne sont pas seulement les hommes, ce sont les institutions, c’est le principe même sur lequel repose toute la démocratie sociale. En 1848, sur onze ouvriers envoyés à la chambre, dix ont trahi la cause du peuple.

Aussi, tous ceux qui ne voulurent pas se séparer du peuple, se séparèrent du gouvernement, et on vit les Delescluze, Félix Pyat, Gambon, Millière, Razoua, Cournet, abandonner Versailles pour les bancs de la Commune, ou combattre avec les héroïques fédérés.

Les élections :

L’affiche signée collectivement par le Comité central, maires et députés de Paris, convoquant le peuple aux élections jeta la cité dans un immense soulagement. On crut la guerre civile évitée. On crut que les conspirateurs Versaillais cédaient en partie et qu’on pourrait trouver un compromis.

On ne sait pas si les officiels qui ont pris part à la convocation des électeurs, ont agi avec autorisation ou de leur plein gré, ce qui serait un ACTE DE REBELLION. Pourquoi n’ont-ils pas été poursuivis ? Furent-ils de simples complices ?

Les élections s’accomplirent dans un calme merveilleux, et les 230.000 électeurs y prirent part. Elu dans le 4° arrondissement, je redoutais mon élection. J’étais de ceux qui ne se faisaient aucune illusion. Je savais qu’une Révolution qui se cantonne, qui reste sur place, est condamnée à périr, il y avait aussi la présence des Prussiens qui pouvaient intervenir en accord avec Thiers.

La cause était juste, la partie engagée, le devoir était là.

Il fallait combattre, vaincre ou mourir avec elle. On n’a pas le droit de prêcher la Révolution, d’indiquer le but, et le jour venu, se retirer chez soi. Rien n’ébranle plus une nation que la démission de ses dirigeants.

Il était bon que l’ouvrier, en mars 1871, ne soit pas seul sur la brèche comme en 1848. Devant Versailles déclarant que la Révolution sociale n’était que l’œuvre d’une poignée de bandits, Il fallait prouver au monde que cette révolution était une question de principe, qui ralliait tous les hommes de cœur.

Le programme des révolutionnaires se résume partiellement ainsi :

- Nous ne voulons pas imposer nos volontés au reste de la France.

- Nous voulons, pour nous-mêmes les droits et les garanties qui nous sont essentiels.

- Nous voulons l’autonomie absolue de la Commune de PARIS.

- Nous voulons nous administrer nous-mêmes.

- Nous voulons que, dans l’enceinte de Paris, administration, justice, force armée, police, tout soit à nous.

- Nous voulons que tout ce qui touche les impôts, les cultes, l’instruction publique, l’organisation du travail, etc…, soit réglé par nous, en ce qui concerne Paris.

- Nous ne voulons pas nous séparer de la France.

- Nous accepterons les lois générales à condition que ce soit d’un gouvernement républicain, et ne porte pas atteint à notre autonomie communale.

- Que Versailles reconnaisse notre autonomie, et nous ne le combattrons pas.

Ce programme si net, si radical, qui brisait l’unitarisme et la centralisation, qui remettait directement au peuple la gérance de ses affaires fondait la République sociale sur des bases inébranlables. D’ailleurs c’était le programme du Comité Central au nom duquel s’était faite la Révolution du 18 mars.

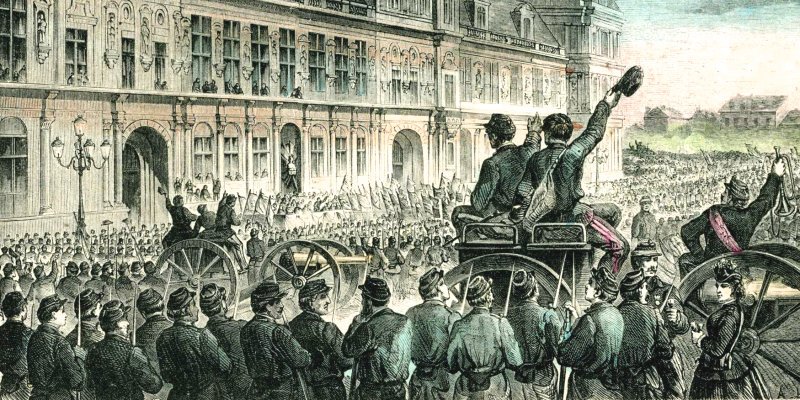

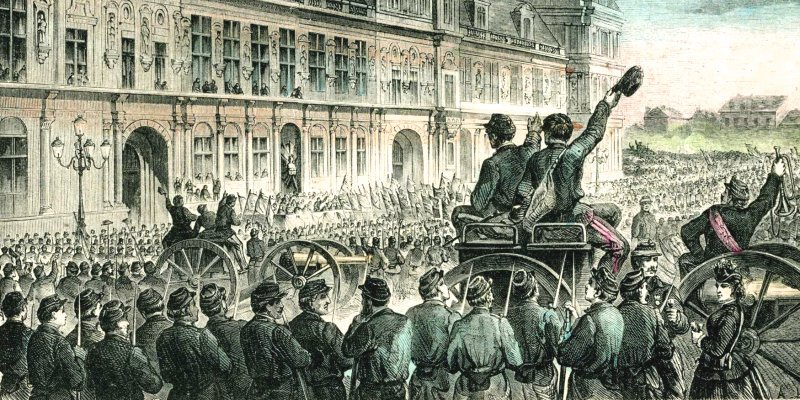

Le lendemain de l’élection, je me rendis à l’hôtel de ville, auprès du Comité Central, pour savoir quel jour aurait lieu la proclamation du scrutin et l’installation officielle de la Commune de Paris.

Le lendemain, la Commune fut proclamée officiellement.

Lorsque le Comité Central eût proclamé le nom des élus de la Commune, lorsque le canon ébranla la ville de ses salves, il sortit un tel cri d’enthousiasme, une acclamation si éclatante de la République et de la Commune, qu’aucun de ceux qui ont assisté à cette fête ne pourra l’oublier.

La veille, un des nôtres, un journaliste, un écrivain, un artiste, Jules Vallès, burinait de son style chaud, ardent, coloré, plein d’une éloquence révolutionnaire, cette admirable page : Ce soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons, cette odeur de bouquets, le frisson des drapeaux, le murmure de cette Révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue, ces tressaillements, ces lueurs, ces fanfares de cuivre, ces reflets de bronze, ces flambées d’espoir, ces parfums d’honneur, il y a là de quoi griser d’orgueil et de joie l’armée victorieuse des républicains.

Heureux de finir ce chapitre avec Jules Vallès. Il n’y a que nous, les citoyens, qui pouvons et devons décider de notre avenir. Le professionnalisme de la politique, le centralisme sont à proscrire.

Le minimum à arracher, et l’indispensable outil de notre liberté est le RIC inscrit dans la constitution, pour une Révolution pacifique (parce que les temps et le peuple ont changé). JPM

(c) D’après le livre de Arthur ARNOULD, journaliste et conseiller municipale de la Commune.

Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, éditions Respublica.

La suite... prochainement, tristement...